軒下で大根干し。この風景は今でも目にする機会が多い。

冷蔵庫普及以前、人々は自然の力を最大限に利用し、多様な保存方法を編み出してきた。漬ける、干す、醸す…。それらは、生食では味わえない食感や味わいを生みだした。

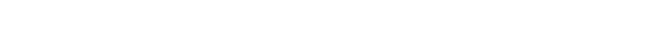

飛鳥・奈良時代に大坂から都へ「塩染阿地(しおぞめのあじ)」(塩漬の鰺)が運ばれていたように、「漬ける」保存は古くから行われていた。中でも漬物は日々の食事の中で大切なおかずであり、藩政時代、最も普及した保存食といえる。それだけに種類も多く、粉ぬか漬け、粕漬け、味噌漬け、粕みそ合せ漬け、切り漬けなど様々な漬物が食膳にのぼる。食材は野菜だけでなく、魚介や肉もまた、漬けられた。珍しいものでは、菅江真澄が青森で出会ったウニの塩辛や琥珀漬け(ホヤの味噌漬け)、江戸の藩主へ届けられた牛肉の粕漬けがある。

また、弘前藩では小国の蕨や陸奥湾の初鱈、鶴などを塩漬けにし献上品として江戸へ運んだ。

『外が浜伝』(菅江真澄)/ホヤの味噌漬け(琥珀漬け)。ウニも描かれてある。

一定の温度で、日光を遮る場所で保存すると新鮮さを保つ事ができる。「金木屋武田又三郎日記」嘉永6年(1853)12月5日から、弘前の豪商・金木屋が大根を漬ける際、100本を土に埋め保存していた事がわかる。土中に埋めた野菜は真冬になっても凍らず、手軽に掘り出せて勝手が良い。雪深い津軽の気候を生かし、現代では地植えのまま越冬させた甘みの強い野菜の生産も行われている。

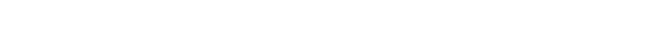

今ではあまり見られなくなったが、昭和の時代までは軒先に野菜や魚などを吊す光景がよく見られた。干す事でより長期間の保存が可能になるだけでなく、凝縮した旨みを楽しめる。寒入り後に獲られた鱈は開き鱈や棒鱈にされて遠く江戸まで運ばれ、煎海鼠(いりこ)は「長崎俵物」として重要な輸出品だった。藩政時代、魚は塩漬けか干物として売られ、菅江真澄は『外が浜風』の中で杣人(きこり)が食事として「カスベ」という乾魚を持って山に入ると記している。寒冷な津軽の冬を利用して作られた氷豆腐や干し餅はおかずやおやつになった。

『つがろのつと』(菅江真澄)

網を入れる小屋で、漁師の溜まり場でもある鱈漁の網代家(アジヤ)。鱈の寒干しの様子が描かれてある。釣り上げられた鱈は寒入り前は塩漬けに、寒入り後は干されて運ばれた。

『粉本稿』(菅江真澄)/釣り上げた小魚は串に刺し、いろりで焼いた後、藁を束ねて作った「ベンケイ」(中央の絵)に串ごと刺して保存した。汁の実にしたり炊いたりする。

上記の参考文献・資料

『安政江戸地震』 野口武彦:著(ちくま新書)、『大江戸ものしり図鑑』 花咲一男:監修(主婦と生活社)、『江戸風物詩』 川崎房五郎:著(光風社出版)、『絵本江戸風俗往来』 菊池貴一郎:著(平凡社東洋文庫)、『江戸の庶民生活・行事辞典』 渡辺信一朗:著(東京堂出版)、『ヴィジュアル百科江戸事情 第一巻生活編』 NHKデータ情報部:編(雄山閣出版)、『西津軽郡史』 佐藤公知:編(西津軽郡史編集委員会)、『お江戸でござる 現代に活かしたい江戸の知恵』 杉浦日向子:監修(ワニブックス)、『失われた弘前の名勝』 田澤正:著(北方新社)、『つがる古文書こぼれ話』 弘前市立弘前図書館後援会:編(北方新社)

取材協力

中泊町役場・革秀寺(器)