100年を超える「弘前公園最長寿のソメイヨシノ」

芹、よもぎ、つくしなどの若菜やわらび、ぜんまいなどの山菜を摘んでうららかな春の陽を浴び一日を過ごす。また、芽生えたばかりの力強い生命力を食し、病気を封じようとする願い。古代の風習から始まった若菜摘みは、宮中の行事にも取り入れられた。

ばっけ(ふきのとう)にあさつき、わらび、ぜんまい…。赤茶けた漬け菜や干し菜から一転、春の訪れとともに瑞々しい山菜が食膳を彩る。食料を確保するための山菜採りは、田仕事の合間に春の野山を愉しむ好機でもある。

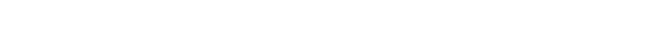

津軽の山菜、特にわらびは品質の良さで知られていた。元禄10年(1697)発刊の『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』という本がある。「津軽の産は円肥で味は殊によい」と記したのは、医師で本草家の人見必大(ひとみひつだい)。弘前藩では現在の平川市の小国や切明に場所を定め、親指と人差し指、中指の三本の指で折る、根本を揃え真ん中の柔らかいところ4寸(約12㎝)ほど残して捨てる、など細かく定められた方法で採集したわらびを塩漬けにし、長らく将軍家へ献上していた。また、現在の西目屋村川原平のぜんまいも塩漬けにされて江戸へのぼり、藩主の膳や進物に使われた。

わらび根は飢饉における救荒食にもなった。(『人倫訓蒙図彙』より、蕨採りの図)

ふきの葉や花、地下茎を味噌汁か煎じた汁を飲んで解熱剤に。タラノキの根を煎じて飲めば胃がんに効き、樹皮を煎じて飲めば利尿作用剤、糖尿病、じん臓の特効薬になる。あるいは、タラノキの根とごぼうの根を煎じて飲めば胃病に効果がある。碇草は痰咳に効き、疲れもとれるといって根のまま乾かしてお茶代わりに飲んだ。アケビは茎と葉を煎じて飲めば利尿剤や頭痛の薬となる。

先に挙げたものは言い伝えられてきたほんの一部。山に親しみ自然を友に暮らした先人たちは野山にあるものを糧にし、また薬としても利用していた。

南塘グラウンドとして親しまれている場所にはかつて「南溜池(みなみためいけ)」、または「鏡ヶ池(かがみがいけ)」と呼ばれる溜池があった。今は水が抜かれ藩政時代の面影は見られないが、元来は城の南を守る堀として、また、都市の用水を確保する施設としての役割を担っていた。藩では南溜池の景観の保護にも力を注いでいたようだ。『弘前藩庁日記(国日記)』宝永7年(1710)7月23日の記事には、本町5丁目から南溜池に至る広小路の両脇の垣根を箕垣(みのがき)にするようにとの申し渡しが行われ、また、文化4年(1807)4月29日には「大円寺通」の土居沿いに松や桜を植え付け、万延元年(1860)には、これらの木々にいたずらをしないようにと触書も出されている。

安政の頃の鏡ヶ池(弘前市立弘前図書館:所蔵)

こうした藩の尽力もあり、また城下町に近い立地条件もあって、南溜池は身分を問わず、城下の人々にとっての憩いの場となっていた。藩では納涼にやってきた城下の住民がくわえ煙管でこの付近を徘徊する事をたびたび禁止しており、文政5年(1822)には溺死の危険があるとして「浴水」を禁止している。

景勝地でのんびり行う鮒や雑魚釣りは、現在も昔も変わらない楽しみのひとつ。南溜池は藩主が遊びとしての漁をする場でもあった。網を入れての「御漁」の際、まったくの不漁であった事から天保期には子鯉24000匹あまりが、時には鰻が放流されることもあったようだ。その鯉や鰻を狙ったものか、南溜池では城下の人々が盛んに釣りを行っている。禁止のお触れがたびたび出されていたが、一向に効果がなかったようだ。

津軽を舞台にした歴史書にはいくつもの食の素材や料理が登場する。それを見ると、現在ある料理は古くからこの地に根付いている料理であことを感じさせる。

塩ゆでが一般的な「がさえび」だが、『津軽道中譚(つがるどうちゅうたん)』によると藩政時代には醤油煮で食べていたようだ。

ふくべら、しおで、くまざみ、さわらび、うど芽。山の幸が煮物として食された。(『津可呂の奥(つがろのおく)』、『外浜奇勝(そとがはまきしょう)』)

小売り酒屋や茶屋で酒の肴として提供された。(『津軽道中譚』)

津軽ではひらめを青葉とも呼んだようだ。浅虫の宿では刺身で提供された。(『津軽道中譚』)

鰺ヶ沢の海に注ぐ河口に四手網を仕掛け、しらす漁を行っていた。(『都介路迺遠地(つがろのおち)』)

藩政時代、岩崎の海士は習わしとして、春になると松藻という海藻を刈って干し、米、麦、粟に混ぜてふだんのご飯としていた。(『外浜奇勝』)

年中を通して水をかけている田には、どじょうやふな等の小魚やツブ(タニシ)、どぶ貝などが多く棲んでいた。明治時代まで、3月の節句にツブナマシを作る習慣もあった。(『岩木町々誌』)

小さな魚を昆布巻き。黒石の宿で供されました。(『津軽道中譚』)

「卯月から五月にかけて、久栗坂の海栗というものを採って、塩辛にする。(中略)旅人は酒屋に入り、尻をかけ、これを肴に酔い、法師どもは海味噌と名付けて、しきりとなめ、酒に酔っている」(『外が浜づたひ』)

■ 郷土食物史家 木村 守克

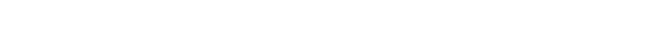

津軽弁で津軽の滑稽道中を記したものに『奥州道中記』(弘前市立弘前図書館:所蔵)というものがある。藩政時代が終わる直前の元治2年(1865)に書かれたもので、著者は自称十返舎十九の又々又弟子の一遍四半舎二半九という、ふざけた名前で実際の作者は不詳である。文章はあまり上手とはいえず、随分えげつない話も現れる。

大館から弘前に至る短い道中記で、江戸からきた弥次郎、北八を、大館の佐吉という者が案内するというものである。この道中から当時の風俗や民俗、食生活の一部を知ることができる。食べ物では、川魚のかじかの卵かけ、かじかの吸い物、みずの粟漬け、身欠にしん、とうふはんぺん、大鰐もやしの醤油かけなどというものが出てくる。

碇ヶ関あたりではかじかの玉子かけを食べている。この頃には津軽でも生卵がふつうに食べられていたらしいということが知られる。またかじかの吸い物は蓋つきで出て、「むめいえび塩梅(あんばい)」といわせて、一番の出来物だとほめている。かじかの吸い物など現在は見ることもないが、聞くところでは黒石で今もかじか料理が食べられるということである。幻の料理といえよう。

濁り酒も売られていた。古懸あたりで、茶屋の婆は濁酒を弥次郎一行に出している。ここでは酒の肴に身欠にしんと、春慶塗の曲げ物にみず(うわばみ草)の漬物を出している。弥次郎はこのみず漬をおいしいとお代わりをするが、濁酒に悪酔いをして、蛇草のみず漬を食べ過ぎたせいと、今にも死にそうだと大騒ぎをする。

宿川原あたりには名代の「はんべん(はんぺん)とうふ」というものがあった。はんぺんとうふは、とうふをすったものに、山の芋をすって混ぜて蒸したもので江戸時代のとうふ料理である。茶屋の女は「おめやも(あなたも)はんべんこかへで(お代わりして)喰えへ」といっている。

そして『弘藩明治一統誌』にも、所の茶屋名物として鯖石村のみず漬、石川村の豆腐のはんぺんなどが挙げられている。『奥州道中記』では小栗山あたりの茶屋で大鰐もやしを食い、酒に酔いつぶれた同行の男に勘定を全部押しつけて、一行は逃げ出して道中記はまもなく終わる。『奥州道中記』は、食べ物に視点をおいても味わいのある資料といえる。

『奥州道中記(おうしゅうどうちゅうき)』(弘前市立弘前図書館:所蔵)の挿絵:古懸での茶屋の場面

■著者:一遍四半舎二半九 ■元治2年(1865)全1巻。

上記の参考文献・資料

『津軽道中譚』(弘前市立弘前図書館:所蔵)/『菅江真澄全集』 内田武志・宮本常一:編(未来社)、『岩木町々誌』 成田末五郎・編(岩木町)、『みちのく食物誌』 木村守克:著(路上社)、『つがる古文書こぼれ話』 弘前市立図書館後援会:編(北方新社)『青森県植物誌』 中沢潤:編(東奥日報社)、『聞き書 青森の食事』 森山泰太郎 他:編(農山漁村文化協会)、『砂子瀬物語』 森山泰太郎:著(津軽書房)、『新編 弘前市史 通史編3』 新編弘前市史編纂委員会:編(弘前市)

上記の取材協力

弘前市立弘前図書館