武士の日常の食事/ご飯は、大豆や小豆を入れて米を節約。魚はめったに食べられなかった。

タラが献上品として江戸などへ送られるようになった時期については、詳しいことはわかっていない。寛文5年(1665)の『弘前藩庁日記(国日記)』には、「例年の如くご進物の鱈」、寛文12年(1672)には「御献上の鱈」と記されていることから、すでにこの頃から始まっていたのだろう。10月から11月初めに上がった初タラは、まず藩主に届けられるのが習わしであった。藩主が江戸にいる時には、江戸まで届けられた。献上のタラは、その後に捕れたもので、貞享3年(1686)には11月11日、貞享4年(1687)には12月12日、元禄元年(1688)には11月30日に江戸へ運ばれている。初タラと時期が違うのは、献上にふさわしいタラを選択していたからだろうか。

『本朝食鑑』(元禄8年・1695に江戸で出版された食物の百科事典)では、以下のように記している。

「いま時は官家がこれを珍賞するので、北州および奥羽の太守、刺史(国守の唐名)が争って献上している。」

津軽領内で最も早くタラが捕れるのは平舘、蟹田。元禄2年(1689)10月23日、24日の日記によると、この年の初鱈は外ヶ浜、二番鱈が青森、三番鱈は鰺ヶ沢となっている。

菅江真澄の旅行記「つがろのつと」(『菅江真澄全集第三巻』収録)に、当時のタラ漁の様子が書かれている。

「津軽郡にては、ひんがし(東)は浦田(平内町)の浜、藻浦(平内町)の洋(なだ)よりはじめ、西は根岸(平館町)の浦、平舘のなだのあたりまで網せり。」

「そのころほひは雪のいやふれば、海もあれにあれてけれど、あらき潮迫に、ももふね、ちふね、木の葉の吹ちりたるやうにこぎみだれ、しほにぬれてしみ氷るたもとに雪のふりかかり、ふぶきにまみれ、身に冴え通るあら汐の、からきおもひをおもいやるべし。」

菅江真澄は、タラ漁が身も凍る吹雪にまみれ、荒波の中で行われることに、漁師たちの命がけの辛さを思いやっている。

献上タラは長さ2尺(約60センチ)、幅5寸(約15センチ)、老中や大名などに贈られるタラも長さが1尺7寸(約50センチ)から1尺5寸(約45センチ)とされていたようである。それは決して大きなものではなかった。もし大きなタラを献上して慣例となった場合、不漁の場合に困るからだという。献上のタラは役人を通して城へ届けられると、「御献上鱈」として丁寧に扱われ、藩の重役など、ごく限られた者のみが出入りを許される「山吹の間」に飾られた。ここで家老、御用人、大目付などが見分し、藩主もご覧になった。

タラの塩加減については、『御台所年中御本當并仕立物帳』によると、

一、塩 三合程

但し御献上鱈一本、漬水 漬塩とも

一、同 二升程 但し同箱詰めの節の詰め塩

と、かなりの塩辛さだったことがわかる。

藩は、献上タラの搬送に非常に気を遣っていた。元禄13年(1700)になると、江戸まで馬を使わず「歩行持ち」で運ばれるようになった。これは万が一、馬が倒れて箱が壊れ、タラに傷がつくのを防ぐためだという。

元禄元年(1688)には、タラは江戸まで12日かかって運ばれたようだ。参勤交代では18日を要したことや、至急の用件には早道の者(忍者)がひた走って、江戸まで8日かかったということからも、献上タラはだいぶ早く江戸へ運ばれたようだ。宝永4年(1707)に、江戸へ送られたタラは163本。内訳は、

御献上タラ…5本/西ノ御丸…同5本

御音物(ごいんもつ)中タラ…133本

御料理タラ…20本

内5本無塩、5本薄塩、10本辛塩)

御音物とは贈り物のことで、中タラは老中や大名などに贈られた。御料理タラは江戸藩邸の台所用になるもの。無塩ものから塩を効かせたものまで、塩加減をいろいろ工夫していたことがうかがえる。

菅江真澄「つがろのつと」(寛政10年・1798)より/深浦沖のタラ漁。

県内の浜どころでは、単にタラといえば「マダラ」のことで、スケトウダラは「スケソ」あるいは「スケソウ」で通っている。タラは捨てるところのない経済的な魚で、皮から骨から目玉まで、余すところなく調理された。

身を使った料理タラの昆布締め/タラの味噌漬け/タラのすし/タラのとも和え/干タラとフキの煮付

頭や内臓・骨などを使った料理タラのじゃっぱ汁

タラの子を使った料理

タラの子和え/タラの子の塩辛

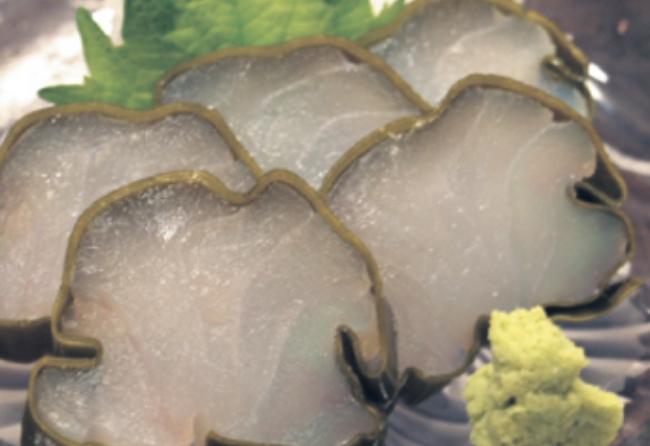

白子(タツ)を使った料理

タツの刺身/タツ鍋/タツ汁

上記の参考文献・資料

『みちのく食物誌』木村守克:著(路上社:発行)

『菅江真澄全集第三巻』内田武志・宮本常一:編(未来社)