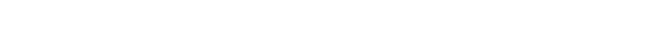

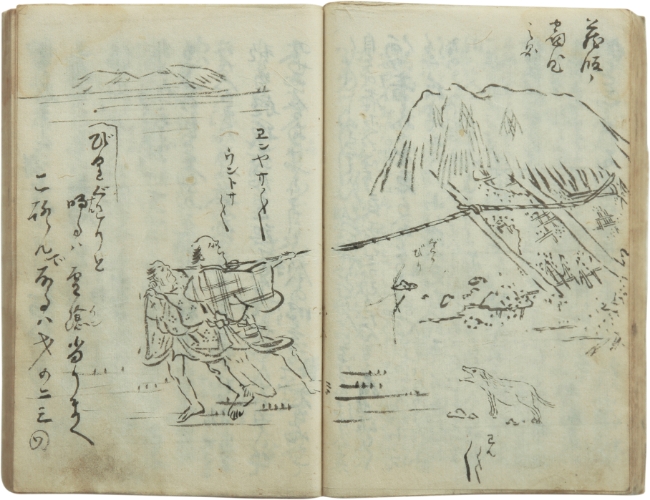

左/岩木山(『粉本稿』)/他の多くの旅行者同様、菅江真澄も岩木山の姿を写し取っていた。右/マユダマ(『追柯呂能通度』)小さく丸めた餅を枝に刺し、豊作を祈願する農村の正月行事のひとつ。

江戸時代、幕府や藩によって観光や遊興を目的にした旅は、原則的に禁じられていた。しかし信仰の旅は大目に見てもらえたため、人々は信仰や信心を名目に四国八十八ヵ所霊場巡りや、伊勢参りに出かけた。弘前藩では、こうした遠隔地へ出かけていく信仰形態に対し、たびたび規制を行っている。

享和2年(1802)には十返舎一九(じっぺんしゃいっく)作の滑稽本『東海道中膝栗毛』が発行され、当時の人々を旅へとかきたてた。文化・文政年間(1804~30)には全国的な旅行ブームが訪れ道中記、案内記などガイドブックの出版も相次ぐ。文化7年(1810)に発行された八隅蘆菴(やすみろあん)の『旅行用心集』は、大ベストセラーになった旅のハウツー本である。また、『浪花講定宿帳』は、江戸時代版「ホテルガイド」として評判を呼んだ。津軽に関する旅行記では、菅江真澄の『菅江真澄遊覧記』、古川古松軒の『東遊雑記』、橘南谿の『東遊記』などが知られている。

江戸時代の旅の移動手段は徒歩がメイン。男性であれば1日平均40㎞も歩いたという。そのため、履き物選びは最も重要であった。旅の指南本の多くは、草鞋(わらじ)は武士の甲冑(かっちゅう)と同じなのでお金を惜しまず、できるだけ良いものを買い求めた方が良いと強調している。当時の標準的な旅の服装は、脚絆(きゃはん)に手甲(てこう)、合羽(かっぱ)をはおり、菅笠(すげがさ)をかぶるスタイル。道中は危険も多いので、町人も護身用刀の所持が許された。

『旅行用心集』では、旅の持ち物に「矢立(筆記具)、扇子、針と糸、日記手帳、櫛と鬢(びん)付け油、提灯、蝋燭(ろうそく)、洗濯物を干す麻綱」などを挙げている。また、便利グッズとして、軽さを追求してつくった「紙のそろばん」や、スリ対策のため刀に見せかけた小銭入れなど、ユニークなものも紹介している。

当時、多くの人々に愛飲されたタバコは腰に提げたり懐に入れたりと携帯用の小物が作られ、旅行時にも持ち運ばれた。

『東海道中膝栗毛』の主人公、弥次郎兵衛と喜多八

前出の『旅行用心集』は、今から200年前に書かれたものであるにも関わらず、現代にも通じる旅の知恵や心得が記されており興味深い。旅の所持品、空模様の見方、船酔いの対処法、水が変わることへの用心、毒虫を避ける方法、疲労回復法など、実用的な裏技が満載。「旅の所持品はできるだけ少なくすべき。所持品が多いと忘れ物も多くなって、却ってわずらわしくなる」というあたりは、現代でも変わらない。

旅には便利で日持ちのする、握り飯を持参した。歌川広重「東海道五十三次細見図会 藤沢 平塚江三里半」 (神奈川県立博物館:所蔵)

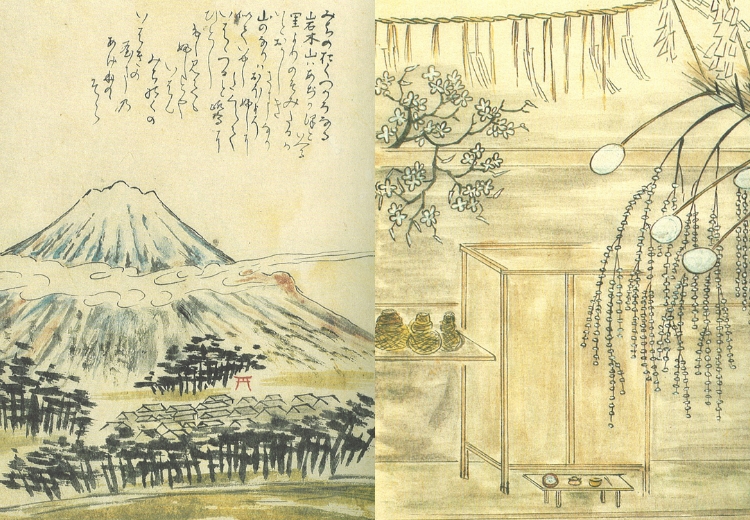

当時の旅は体力を要するうえ、慣れない土地の食事などで体調を崩すことも多く、薬は旅に欠かせないものだった。『旅行用心集』では、腹痛・食あたりには「熊胆(くまのい)」、「返魂丹(はんごんたん)」、生水を飲む時は「五苓散(ごれいさん)」、「胡椒(こしょう)」、食あたりには「備急円(びきゅうえん)」など、旅に常備すべき13種類の薬を挙げている。

弘前市本町にあった薬屋。中には「奇応丸」など薬の名が見える。(「奥民図彙』)

江戸時代には金貨、銀貨、銭貨の3種類の貨幣があった。この3貨はそれぞれ独立しており換算率が一定ではないうえ、たえず変動していた。そのため当時の旅の費用を正確に割り出すことはきわめて難しいが、仮に、江戸時代後期の米の相場を基準にして、1文を現代の金額で25円と仮定して計算してみよう。『東海道中膝栗毛』に登場する2食付きの旅籠が1泊約200文(約5000円)、それに昼食代や休憩代、草鞋代などを加えると1日にかかるお金が約400~600文(約1万~1万5000円)。20日間の道中だと約3両の出費となる。一般町人の年収が20~30両くらいなので、当時の旅行は庶民にとって憧れのものであったといえる。

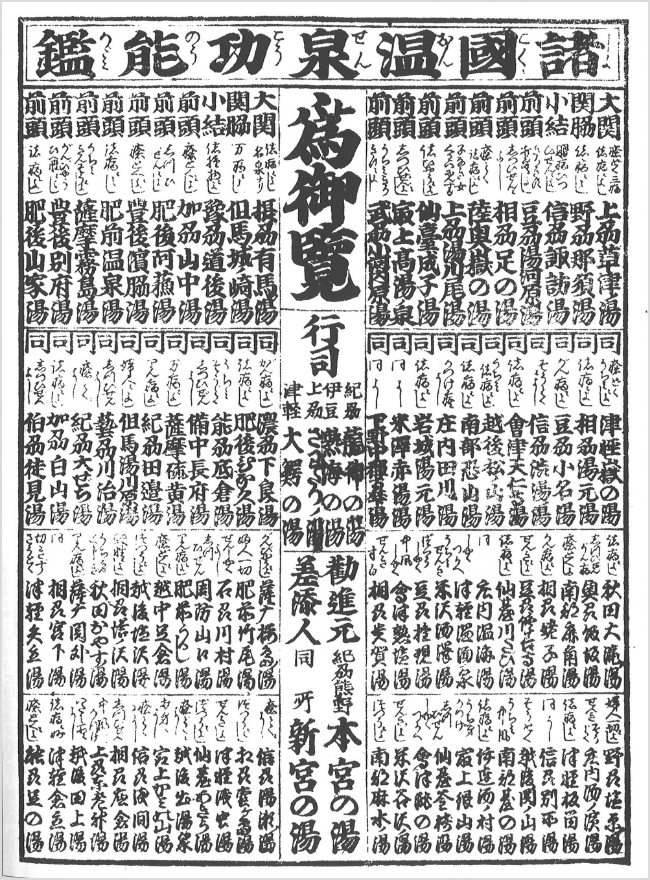

相撲の番付風に諸国の温泉を効能の高さを基にランク付けしたもの。大鰐温泉は徳川御用達である熱海の湯と並んで別格扱いの「行司」を任されている。(個人蔵)

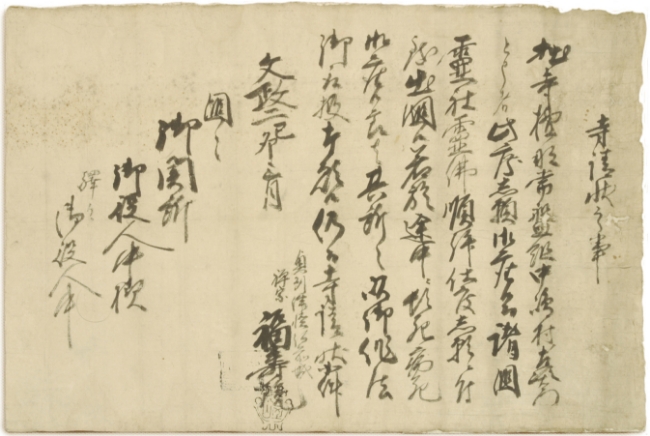

庶民が旅をする時には、「往来手形」と「関所手形」の携行が定められていた。これらは、身分証明書と通行許可証を兼ねた一種のパスポートで、諸国の番所を通過する際に提示しなければならなかった。往来手形は、主に菩提寺(ぼだいじ)が発行した。

寺請証文(弘前市立博物館:所蔵)

文政2年(1819)、常盤村の者が諸国霊場めぐりに出る際に檀家となっている弘前の禅宗・福寿院が発行したもの。この中には、「もし途中で死んだらその場所で、その土地の作法で葬ってくれ」という一文もある。

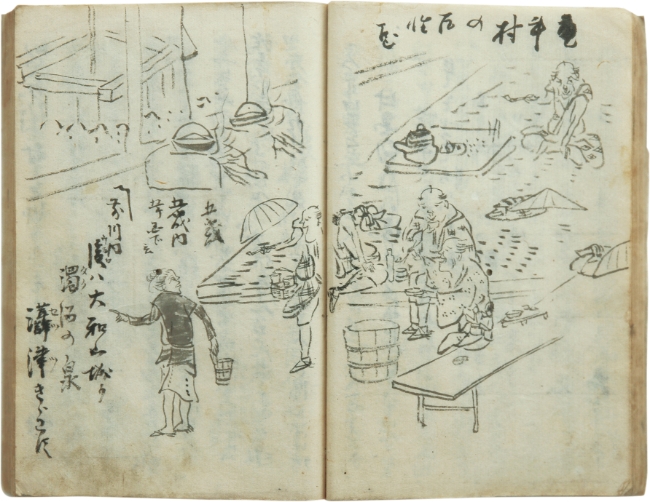

『奥州道中記(おうしゅうどうちゅうき)』(弘前市立弘前図書館:所蔵)

■著者:遍四半舎二半丸■元治2年(1865)

写真の場面は、唐牛村の百姓の姿。濁酒を吞んでる様子(上)、建物の取り壊しの様子(下)が描かれている。

上記の参考文献・資料

『奥民図彙』青森県立図書館:編・発行/『弘前藩』長谷川成一:著(吉川弘文館)/『伊勢詣と江戸の旅−道中日記に見る旅の値段』金森敦子:著(文藝春秋)/『江戸の旅文化』神崎宣武:著(岩波新書)/『旅行用心集 新装版』八隅蘆菴:著(八坂書房)/『江戸の遊び事典』河合敦:監修(学習研究社)/『武士の家計簿』磯田道史:著(新潮社)/『週刊 江戸』NO3・NO7(デアゴスティーニ)

上記の取材協力

弘前市立博物館・弘前市立弘前図書館