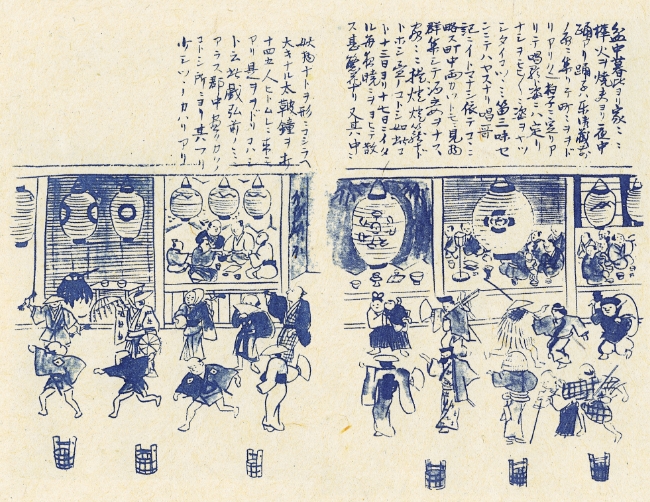

『東奥津軽山里海観図(とうおうつがるさんりかいかんず)』の「祢布多祭」の図(県立郷土館提供)。元治元年(1864)に清白閑人(せいはくかんじん)が描いた。

「津軽神楽」は、神社の祭礼などに奉納される社家神楽で、舞も楽も神官のみが行う大変格式が高い神事芸能である。 4代藩主信政は吉川惟足(きっかわこれたる)に入門して神道や国学を学び、宝永7年(1710)に没すると、岩木山麓に高岡霊社として祀られた。2年後の正徳2年(1712)、藤崎町の堰八豊後安隆(せきはちぶんごやすたか)は江戸の鏑木大蔵(かぶらきおおくら)や京都などで伝習を受け、正徳4年(1714)に帰藩。東照宮の山辺丹後(やまべたんご)と相談し神職を指導、同年7月高照霊社(現・高照神社)の祭典に奉納したのが津軽神楽のはじまりといわれている。囃子に使う楽器は、太鼓、小太鼓、笛、手平がね。現在、神入舞・宝剣・磯浪(いそら)・千歳(せんざい)・榊葉(さかきば)・弓立(ゆだて)・天王(てんのう)・朝倉・湯均舞(ゆならしまい)・御獅子(おしし)・四家舞(しかのまい)の、11演目が伝えられている。

平川市の猿賀神社では、2009年5月に崇敬会大祭が催され、本殿の完成を祝い約30年ぶりに四家舞が披露された。四家は士農工商をあらわし、殿中の慶事や神社の落成行事の際に行われる、真剣を使った古式ゆかしい舞である。津軽神楽保存会会長で、猿賀神社や弘前市品川町の胸肩神社などの宮司を務める山谷敬さんは、「神事的要素が強く、弘前藩の殿様ゆかりの津軽神楽を大事に守っていきたい。また、今年は『四家舞』を復活させたこともあり、今後は国の重要無形民俗文化財に指定されるよう働きかけていきたい」と語っている。

高照神社に隣接する「高岡の森 弘前藩歴史館」には正徳4年(1714)7月に今井源右衛門が作成した『於高岡御祭礼御規式帳』が保管されており、津軽神楽についての記載もある。また藩政時代の神楽面も収蔵しており、津軽地方に伝わる神事芸能の貴重な資料となっている。

「松森町津軽獅子舞保存会」(昭和30年頃)

五所川原市金木町の嘉瀬地区に伝わる田植え踊り「嘉瀬奴踊(かせやっこおどり)」。新田開発に尽力した藩士を慰めるために、農民たちが“石コ流れて木の葉コ沈む”(誠実な者は報われず、狡猾な者がはびこり残念なこと。世の中は全く逆さまだ)と、世相を風刺し踊ったのが始まりとされる。

4代藩主信政が金木村を訪れた際の勇姿を表現したものとされる「金木さなぶり荒馬踊」。賑やかな太刀振りの後に獅子が続く。馬には殿様が乗り、手綱さばきの2人は供奴をあらわしているという。

猿賀神社で旧暦8月14〜16日に開催される秋の例大祭で行われる獅子舞の競演大会。

盆踊りの源流とされる、奈良の禅寺の「梵音取」。本来は経を読み、魚が跳ねるように歩行するものだったが「盆踊」では仏名ではなく流行の言葉を入れて踊るようになったとされる。

『奥民図彙』には「13日〜17日の間、暮れ頃から家々で樺火を焚き、その夜には東御蔵の前の原に集まって町々を練り歩く。太鼓・鼓・笛・三味線で囃子を奏でる。囃子には決まりがあるが、唱歌と装束などには決まりはなく、思い思いに歌い踊る。」と書かれてある。

『弘前藩庁日記(国日記)』元禄2年(1689)7月11日の条に、弘前城下の盆踊りの期間は、7月13日の夜から16日までと記されている。

『奥民図彙(おうみんずい)』には、「町の家々には提灯・灯籠が下げられ、昼の様に明るい。見物人が集まり、酒宴を催す」とも書かれてある。

毎年8月15日、16日に黒石市で行われる「黒石よされ」は、約500年前に始まった盆踊りの男女の掛け合い唄が起源とされる。天明の頃、黒石藩の家老が周辺の農村から人を集めるための振興策として力を入れ、藩も奨励したことで盛んになったといわれる。「エッチャホー、エッチャホー」の掛け声と共に、揃いの浴衣、花笠姿で3000人の踊り手が市内を練り歩く流し踊りは圧巻である。

「日本の道百選」にも選ばれた伝統的建造物が残る「中町こみせ通り」を踊り流す「黒石よされ」。

上記の参考文献・資料

『奥民図彙』青森県立図書館:編・発行/『祭礼行事・青森県』高橋秀雄・成田敏:編(桜楓社)/『日本の祭り文化辞典』星野紘・芳賀日出男:監修(東京書籍)/『津軽藩政時代の生活』黒滝十二郎:著(北方新社)/『日本民族芸能辞典』文化庁:監修(第一法規出版)/『日本の民族 青森』森山泰太郎:著(第一法規出版)/『津軽の民俗』和歌森太郎:編(吉川弘文館)/『青森県の民間信仰』小舘衷三:著(北方新社)/『改訂 津軽の祭りと行事』船水清:著(北方新社)

上記の取材協力(2009年当時)

弘前市立博物館・松森町津軽獅子舞保存会