『東奥津軽山里海観図(とうおうつがるさんりかいかんず)』の「祢布多祭」の図(県立郷土館提供)。元治元年(1864)に清白閑人(せいはくかんじん)が描いた。

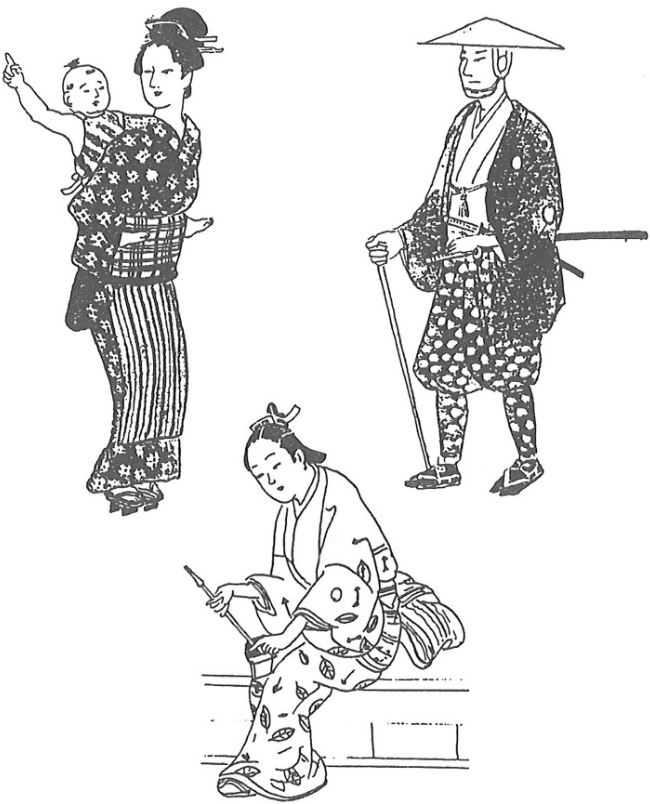

江戸時代は士農工商と身分が明確に分かれており、そうした階級差を維持するため、衣服着用に関して厳しい規定があった。『弘前藩庁日記(国日記)』にも衣服の種類や生地の統制などに関するおふれが度々登場する(別記参照)。 武士の礼装は、大紋(※1)・長袴、熨斗目(※2)などで、火事などの非常時や旅行の際は、野袴(※3)をはいた。また、膝下の部分が細くなった裁付袴もあった。武家女性の礼装は、打掛で、武家の子どもは男女共に振り袖を着用し、成人すると袖を詰めて小袖(着物)を着た。小袖、振袖共に季節に応じて3種類あり、それぞれ着用期間が定められていた。武家では無地が多く、柄物も小紋などで、町方に比べて地味であったようだ。また、高貴な色である紫をはじめ、紅、桃色が禁じられた時代もあったという。

豪商など有力町民は、藩主への御目見や祝言、節句などの特別な場合に限り裃の着用が許されたが、殆どの町民は、老人など例外を除いて、原則は木綿を着た。『御用格』〈寛政本〉第13、町「衣類之部」寛政2年(1790)2月11日の条に、町人の妻子は絽(※4)ではなく麻の帷子(※5)を着るよう、また、召使いに対しては羽織を禁ずるかわりに、冬の上張り(※6)には浴衣を着よと命じている。

こうした町民に対する規定は、その後の享和・文化・文政期(1800年代前期)にもたびたび見られる。財政の窮乏に伴い藩士らが困窮していくのに対し、次第に財力をもった町人が華美な衣服を着用するのを律し、身分秩序を維持しようとしていることがわかる。女性用の帯は、江戸時代以前は細ひも帯を前結びにしていたが、幅広帯の後ろ結びに変化した。だが、農民女性は女帯どころか木綿三(※7)の使用さえ禁じられ、代わりに麻帯、ひも、たな(※8)を締めよと命じられた。

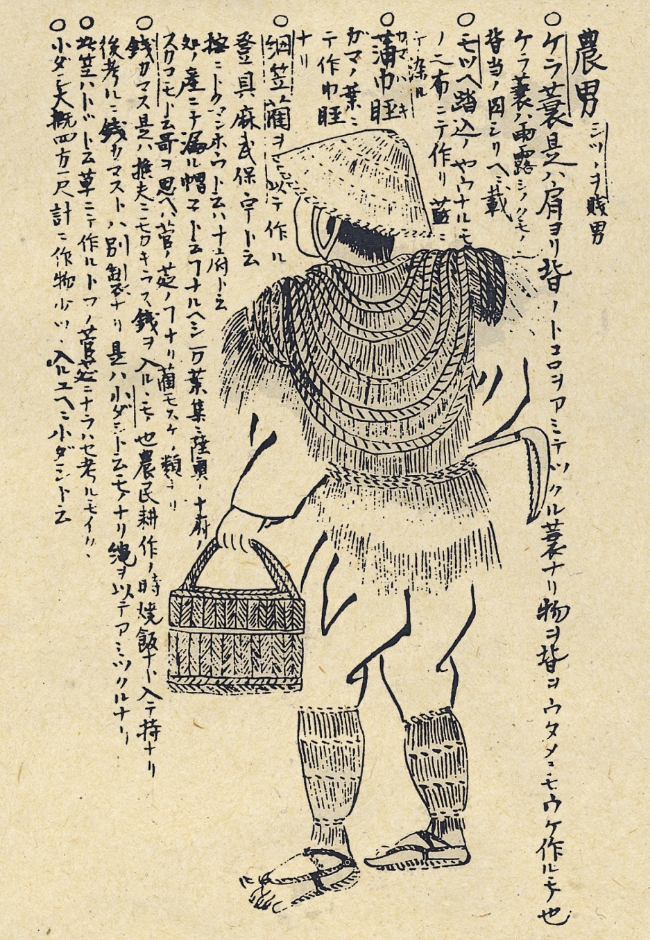

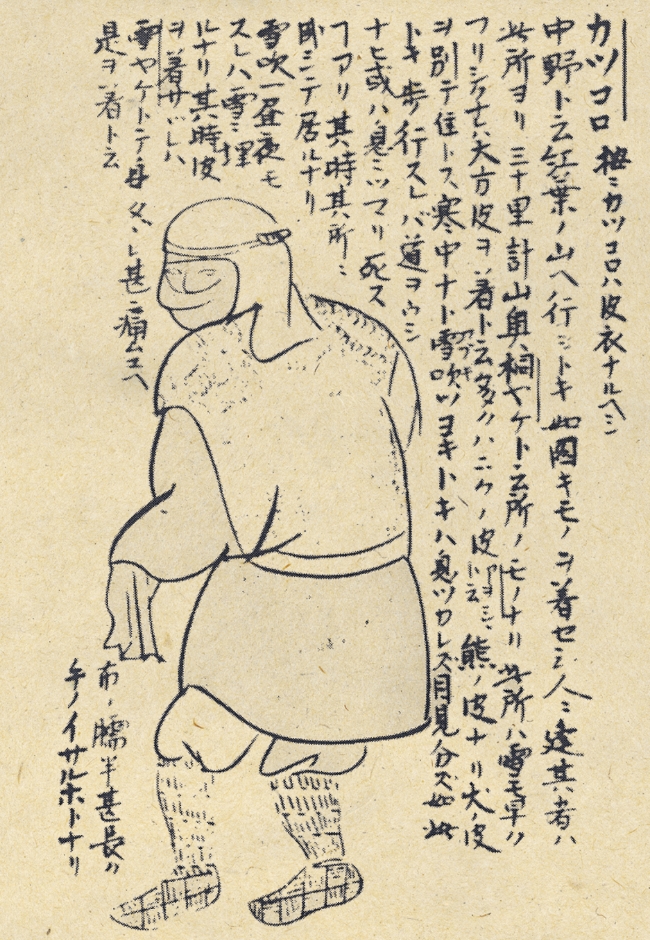

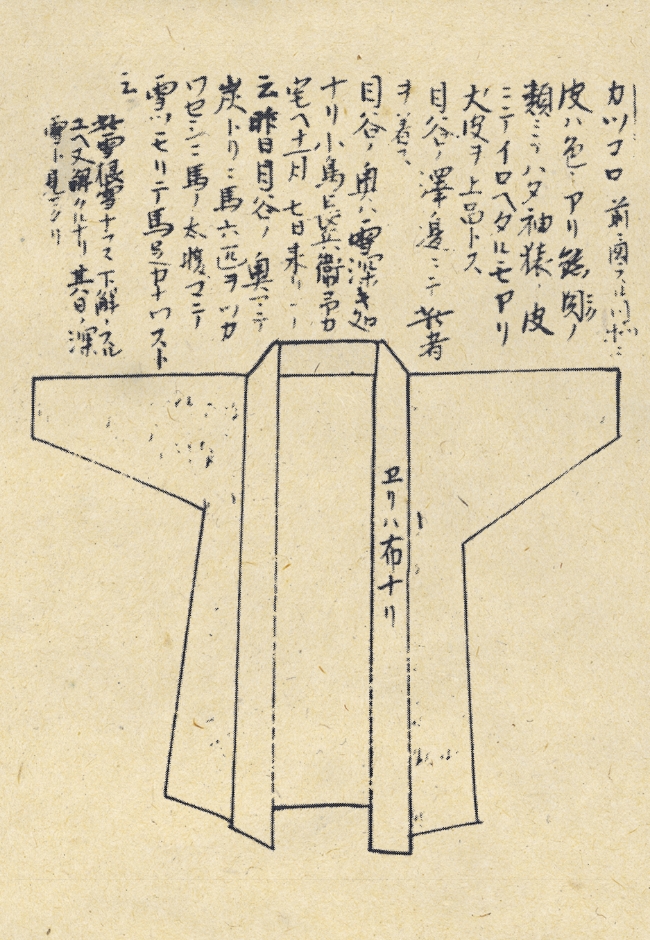

農民の衣服は、寛政2年以前は麻布の着用が原則で、それ以降は麻布と木綿の併用となった。天明8年(1788)から寛政元年(1789)までに記録した『奥民図彙』には、野良着に藍で染めたモンペ(※9)姿、素足に草鞋を履きケラを着た男性が描かれている。女性の野良着は刺しこぎんにモンペ。冬にはカッコロ(皮衣の詰まった呼び名)という獣皮を着た。

注釈の説明

※1 大紋/大型の家紋を5ヶ所につけた、上級武士の礼服

※2 熨斗目/腰部に太く模様を織りだした着物。武士の礼装として裃の下に着用した。

※3 野袴/裾に広く縁取りした袴。

※4 絽/薄く透き通った絹織物。

※5 帷子/単衣(ひとえ)の着物。

※6 上張り/衣服が汚れないように上に着るもの。

※7 木綿三尺/木綿製の、幅を細く短く仕立てた帯。

※8 たな/農民が帯の代わりに締めた、幅の狭い麻布。

※9 モンペ/袴の裾を足首のところでくくりつけるようにした形のももひき。

地方郷士の妻女 広田組五所川原「鶴屋」原庄右衛門夫人。幕末〜明治期(弘前市立博物館:所蔵)

長袴の武士

長袴の武士

登城の支度❶

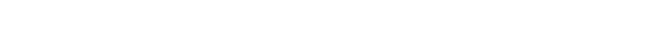

武士とその妻子❶

左/庶民の母親(小袖)と幼児の腹かけ❷

中/小袖に後帯の武家の女性(『越後屋呉服店図』)❷

右/裁付(たつつけ)袴の武士❷

左/振袖(菱川師宣)「みかえり美人」❷

右/町人の長羽織(『きもの文化史』)❷

❶=『外人の見た幕末・明治初期 日本図絵会(生活・技術編)』池田政敏:編(春秋社)

❷=『資料 日本歴史図録』笹間良彦:編・著(柏書房)

「ミノ」や「ケラ」は、農民の雨具であり防寒具であった。マダ(シナノキ)皮で作る「伊達ゲラ」は、そうした実用品のケラとは異なり、襟から背中にかけて木綿糸やコヨリで複雑な文 様を編み込んだおしゃれ着である。弓の矢や魔よけの意味を含む鳥居などの文様があり、その美しさを競い合った。伊達ゲラよりも丈が短い「肩ゲラ」もあったようだ。これらがいつ頃誕生したかは定かではないが、弘前市沢田地区(旧相馬村)周辺の山間部では昭和初め頃まで、嫁ぐ娘に母親がおしゃれ着として伊達ケラを編んで持たせる風習があったという。

伊達ゲラに施された紋様は、市松、四ッ菱、弓の矢などが多い。鳥居の模様は、魔よけの意味があり、これは後が見えない不安からのものらしい。(青森県立郷土館:所蔵)

農民の男性。ケラを着、藍染めのモンペを履く。素足にワラジを履き、ガマの葉の脚絆を着けた。(『奥民図彙』より)

「皮衣」を意味するカッコロは防寒具として寒中に着用。手の隠れるほど長い襦袢の上に着た。(『奥民図彙』より)

カッコロは様々な獣の皮で作られたが、犬の皮でつくったものが上等品とされた。衿は麻布製。(『奥民図彙』より)

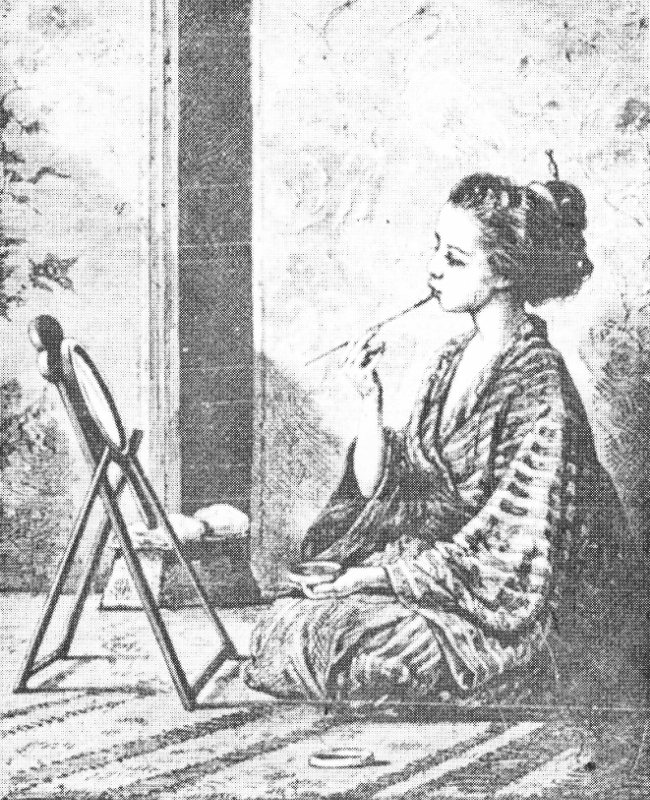

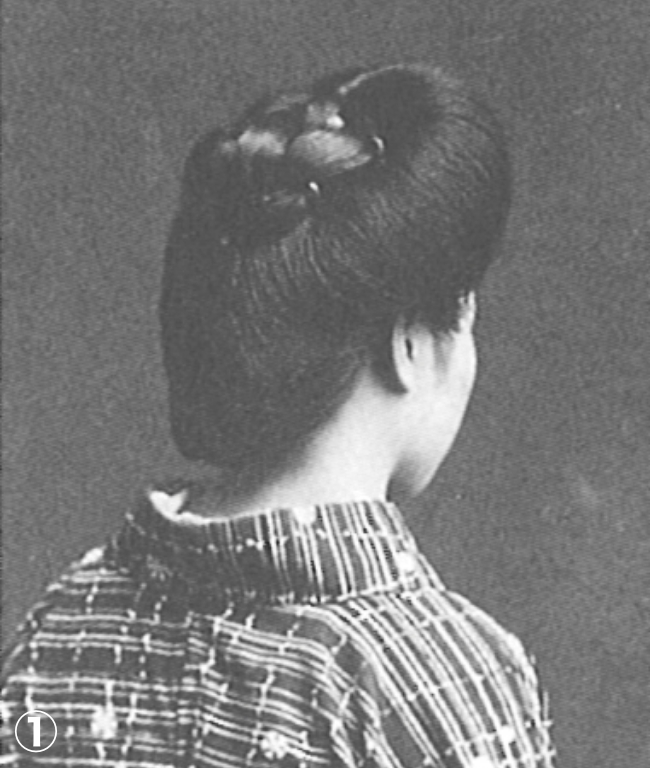

鎌倉時代、兜(かぶと)をかぶって戦う際に蒸れてのぼせるのを防ぐ目的で、武士は頭のてっぺんを剃り上げる月代(さかやき)にし、ちょんまげ姿になった。江戸時代にはそれが一般庶民にも広がった。女性は平安時代から800年もの間、身分を問わず下げ髪(垂髪)であったが、江戸時代初期に結髪へと変化した。年頃を迎えた娘は「桃割れ」や「銀杏返(いちょうがえ)し」、正装には「島田髷(しまだまげ)」、人妻になると「丸髷(勝山髷)」にし、夫を失うと髪の半分を切って一緒に埋葬し、「切髪(きりがみ)」にして余生を送った。また、武家では「島田髷」、「丸髷」が一般的で、奥女中は「御守殿髷(ごしゅでんまげ)」を結ったが、町方では「桃割れ」、「銀杏返し」、「島田髷」、「丸髷」と多彩であった。農民の女性たちは、祝言など特別な場合を除いては「引詰髪(ひっつめがみ)」(※10)で過ごした。

この時代、女性の髪型は、年齢や身分の象徴でもあったようだ。藩政時代の化粧品は、口や頬、爪などに使用する紅、白粉(おしろい)、黛(まゆずみ)、化粧水などであった。紅は、紅花を原料に粉末や固形にし紅皿に溶き指先ですくって使用した。白粉は古代から存在し、顔には粉末の粉白粉、襟には液状の水白粉を牡丹刷毛で塗り襟足の美しさを強調した。化粧水は、ヘチマの水を採取したものを使用した。また、既婚者はおはぐろで歯をそめる習慣があった。

履き物には、足袋、草履(わらじ)、足半(あしなか)(※11)、草鞋(ぞうり)、下駄、歯の高い足駄(あしだ)があり、冬には、雪駄(せった)、藁沓(わらぐつ)も使用した。農村では下駄類は少なく、もっぱら手製の藁製品を履いた。

※注釈の説明

※10 引詰髪/後ろに束ねて結う髪型。

※11 足半/かかと部分のない草履。

武家の娘などの「島田髷」。

城の奥女中の「御守殿髷」。

上級武士の妻。後ろ髪を下げた「提髪」。

武家女性の一般的な「丸髷(勝山髷)」。

中家以上の町方の娘の「島田髷」。

町方の女性の一般的な「丸髷(勝山髷)」。

おはぐろをつける女❶

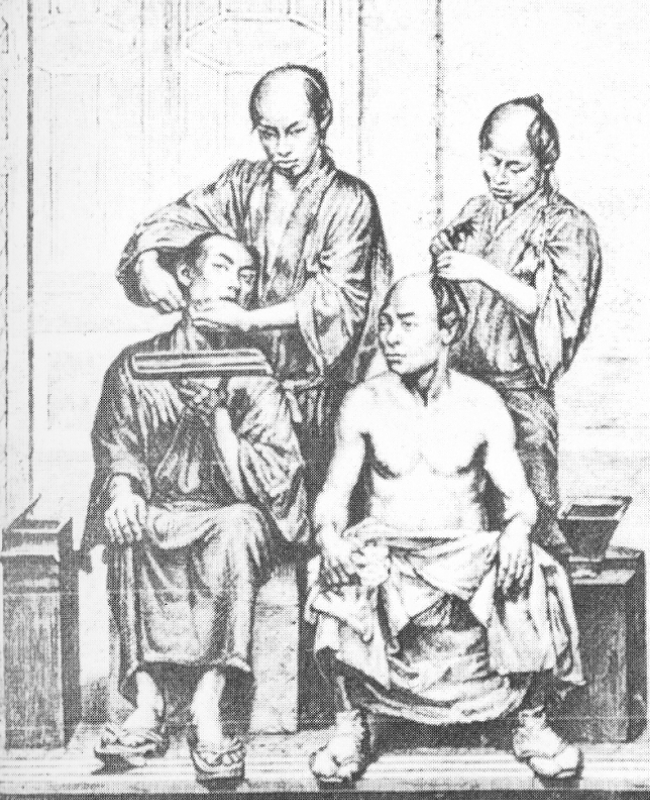

出張髪結い風景❶

髪結う女❶

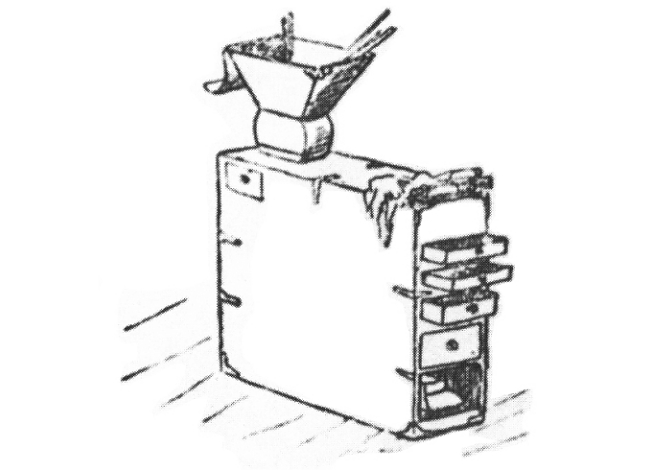

携帯用髪結い道具❶

藁沓(わらぐつ)

撥水性と保温性のある藁沓は雪国に欠かせない履き物。ブーツのような「深沓」の他、草履に爪先を覆う爪掛けをつけた「爪掛沓」、くるぶし程の丈の「浅沓」などがあった。

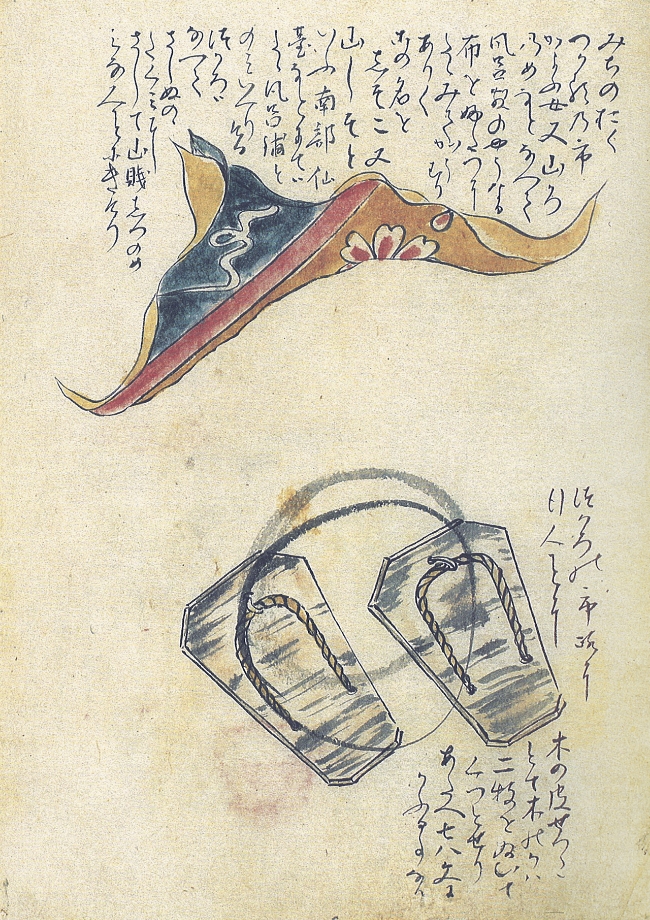

樹皮の雪駄

津軽を訪れた紀行家・菅江真澄は「つかろの市路行人ことに木のかはせつたとて木のかは二枚をぬひてくつとせり。あたへ七八文にかふる事なり」と記しており、津軽では樹皮を縫いあわせた雪駄を履いていた事がわかる。上は風呂敷をふたつに畳んだような女性の被り物「山しそ」。

(『粉本稿』菅江真澄:著)

明治4年には太政官布告が出され、男性はちょんまげを落とし、女性の間では束髪が大流行。束髪には「マーガレット」、「夜会巻き」などがあり、鹿鳴館時代の影響もあり一世を風靡した。大正8年(1919)には東京女子美髪学校を終えた坂本鶴が、弘前市内で美容師として結髪と美顔術を始めた。エステティックサロンの先駆けである。大正デモクラシーの影響のもと、県立弘前高等女学校は県下トップを切ってセーラー服を制服に定めた。

昭和に入り、電髪(電気パーマ)が流行。弘前市城東で「ことぶき美容院」を経営していた川嶋トキノさんは、「電気パーマの前は、クリップ状の器具に木炭を入れて髪をカールする木炭パーマでした。洋髪の流行とともに、自髪で日本髪を結うことは無くなり、かつらの毛を日本髪に結い上げることが腕の見せ所でした」と語る。富田町の理容店「ヘアーサロン中田」の中田和子さんは、昭和23年(1948)に理容師法が発布され、理容師国家試験制度が導入された際の一期生である。「終戦後、進駐軍がやってくると銀座街(※1)には露店ができ大変な賑わいでした。一般の女性達も裾幅30cmもあるズボンをはいたり、エナメルのぞうりをわざと擦って歩いて粋がってみせたり。うちのお客さん達も、戦時中は坊主頭だったのがリーゼントなど流行の髪型を楽しむようになり、街はどんどん変わっていきました」と、当時の思い出を語っている。

※注釈の説明

※1 /土手町(パークホテル角)辺りから富田(弘前大学方向)に抜ける繁華街

①大正時代の束髪。②③2点/昭和初期、本格的な美容師が開業し、次第に洋髪が普及した。昭和8年に、洋髪が3分の2、日本髪が3分の1と逆転した。(写真提供/野村英夫)

●絹/蚕のまゆから作られる絹は独特の光沢と柔らかな肌触りが特徴。絹の一種である真綿は軽くて温かい。上級武士のみ着用を許された。

●木綿/綿花からつくられる木綿は保湿性と保温性に富む。木綿から作られる綿は草綿と呼ばれた。武士全般や町人が着用した。

●麻/大麻や苧麻(からむし)などの茎から織り上げてつくる。擦り切れやすく保温性に乏しい。農民は手製の麻衣を身につけた。

●寛文元年(1661)の「諸法度」では、百石以下の武士や平民が木綿以外のものを衣服に使用するのを禁止。

●延宝9年(1681)の「百姓法度」では、農民は絹や紬を着用したり、衣類を紫や紅色に染める事を禁止。

●元禄16年(1703)、農民の仕事着は麻布以外の生地の使用を禁止。

●正徳2年(1712)、三百石以下の武士は木綿を着ることを規定。

●享保9年(1724)、庄屋でも木綿合羽の使用を禁止され、農民は股引きと蓑の着用が言い渡される。

●寛保3年(1743)、村役人に限り年始等での麻裃の着用を許可。

●宝暦7年(1757)、五百石以下の武士は木綿の衣服の着用を厳命。

●寛政2年(1790)、御用達や重立った町人には絹羽織や年頭等での裃の着用を許可し、召仕えや手代は羽織や麻以外の帷子を禁止。すべての農民は小巾(麻の労働着)と股引きを着用し、帯の代わりに「たな」を使用することが命じられる

●享和3年(1803)、役高や階級によって使用できる織物の種類を細かに規定。

上記の参考文献・資料

『奥民図彙』青森県立図書館:編・発行/『新編 弘前市史通史編3』「新編弘前市史」編纂委員会:編(弘前市企画部企画課)/『新編 弘前市史 通史編4』「新編弘前市史」編纂委員会:編(弘前市企画部企画課)/『弘藩明治一統誌』青森県立図書館:編・発行/『女人津軽史』山上笙介:著(北の街社)/『津軽藩政時代の生活』黒滝十二郎:著(北方新社)/『青森県女性史あゆみとくらし』青森県女性史編さん委員会:編(青森県)/『みちのく民俗散歩』田中忠三郎:著(北の街社)/『江戸の庶民の朝から晩まで』歴史の謎を探る会:編(河出書房新社)/『外人の見た幕末・明治初期 日本図絵会(生活・技術編)』池田政敏:編(春秋社)/『資料 日本歴史図録』笹間良彦:編・著(柏書房)

上記の取材協力(2009年当時)

弘前市立博物館・青森県立郷土館・川嶋トキノ・ヘアーサロン中田