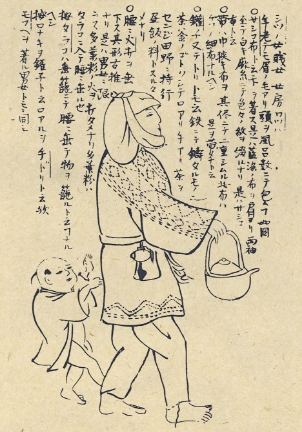

『東奥津軽山里海観図(とうおうつがるさんりかいかんず)』の「祢布多祭」の図(県立郷土館提供)。元治元年(1864)に清白閑人(せいはくかんじん)が描いた。

こぎんは「小布」或いは「小巾」と表記され、元々は農民が着る丈の短い麻の単衣をさした。厳しい規制の中で農民は長く麻以外の衣服を許されず、擦り切れやすく保温性に乏しい麻布をいかに永く活用するか。必要に迫られた農民の知恵が「津軽こぎん刺し」を生んだ。『弘前藩庁日記(国日記)』の元文元年(1736)に「花色差物布こきん」とあり、藍染めで刺しこされた衣類がこの時には既にあった。

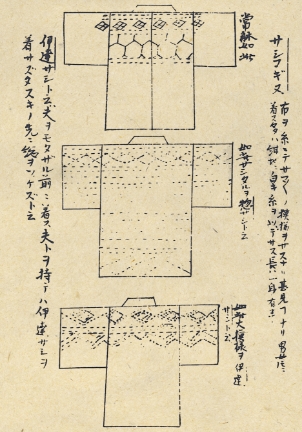

現在のようなこぎん刺しの形態は天明8年(1788)には既に現れていた。『奥民図彙』によると、農民の着衣は紺地に白糸で模様を刺子した「サシコ布」であり、それから80年後の安政2年(1855)に書かれた『春興刷』には、「こぎん」の原形が見て取れる。80年の歳月をかけてゆっくりと展開したこぎん刺しは、明治に入り急速に発展する事となる。

明治に入り農民にも木綿糸が解禁され、こぎん刺しは発展・普及した。刺しやすい木綿の糸は地刺しの工夫や模様の発展を促し、労働着、普段着、晴れ着、嫁入りの持参品として、農村の娘達は競いあい、励ましあいながらこぎん刺しの技術を上達させていった。

しかし、こぎん刺しを衰退させたのもまた、木綿であった。明治24年(1891)に上野—青森間、27年(1894)には青森—弘前間に鉄道が開通するに及び、人や物の輸送が容易になった。温かく丈夫な木綿製品が自由に入手できるようになり、こぎん刺しは明治28年頃を境に一度は姿を消す事となった。

肩から背中にかけて模様を刺す「常体こぎん」、全体に刺し子した「総さし」、嫁入り前の娘が着る「伊達さし」があった。(『奥民図彙』より)

藍染めの麻布に白い麻糸で刺し子した「サシコ布」を着た農民の女性。帯の代わりに「帯たな」を巻いている。(『奥民図彙』より)

古こぎん。明治時代の品。

上記の参考文献・資料

『奥民図彙』青森県立図書館:編・発行/『津軽こぎん』横島直道:編(日本放送出版協会)/『つがる古文書こぼれ話』弘前市立図書館後援会:編(北方新社)