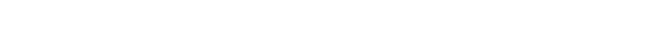

『東奥津軽山里海観図(とうおうつがるさんりかいかんず)』の「祢布多祭」の図(県立郷土館提供)。元治元年(1864)に清白閑人(せいはくかんじん)が描いた。

岩木山は津軽のシンボルとして、また信仰の対象として古くから人々に崇められてきた。旧暦8月1日に集団で岩木山に登り、ご来光を拝む伝統行事「お山参詣」は、五穀豊穣と家内安全を祈願して行われる津軽地域最大の秋祭り。人々は、笛、太鼓、手平がねの登山囃子に合わせて「サイギ、サイギ」と唱えながら岩木山神社へ向かい、供物や幟などを奉納する。前日から山頂をめざし、早朝に山頂でご来光を拝むことを「朔日山かける」といって誇りにした。その後は、下山囃子に合わせ、「よい山かげだ、

バダラ、バダラよ」と踊りながら帰途に着く。

この行事がいつ頃から始まったかは定かではないが、江戸時代中期には7月25日に山開きを行い、8月1日から15日までが登山期間で、8月1日は藩主のみが登拝し、一般の人々は2日からと定められていた。その後、明治に入ってから、一般の人たちも自由に登拝できるようになった。また、藩政時代は岩木山は女人禁制とされ、女性は途中の姥石(うばいし)までしか登ることができなかったが、明治5年(1872)に解禁となった。

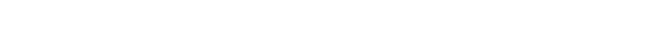

天明8年(1788)から翌寛政元年(1789)までに記された『奥民図彙』には、50〜60人の人々が一団となり、「紅染」の木綿を着て御幣を持ち、「サイゲサイゲロコントウシャ」と唱えながら登る様子が描かれている。

「岩木参詣図錦絵(いわきさんけいずにしきえ)」(岩木山神社:所蔵・弘前市立博物館:提供)。平尾魯仙が描いた幕末の参詣の様子。様々な露店や見せ物小屋が見える。

「お山参詣図襖絵」(弘前市立博物館:所蔵・提供)。工藤仙来(せんらい)(1863〜1944)が明治10年(1877)に描いたとされる参詣の様子。様々な姿の人々が参詣していたことがわかる。

襖絵の一部を拡大。

『奥民図彙(おうみんずい)』に描かれたお山参詣の参拝人の様子。初めて山に登る人は”ひた(※直)紅の衣類多し“と書かれてある。白装束の行者姿になったのは、近代以降の事と言われている。(『弘前藩』長谷川成一:著より)※は「ひたすら」の意。

江戸時代の紀行家・菅江真澄は『津軽の奥』寛政8年(1797)3月1日に、当時のお山参詣の様子を次のように記している。『(八月初めのころは)夜昼の区別なく、大ぜいの人が鼓笛を賑やかに声もどよめかして、五色の御幣を手ごとに持ちながら、「さんげさんげ」といっせいに唱えて登る声は、空にひびき谷にこだまするほどである。』(訳文を一部抜粋)

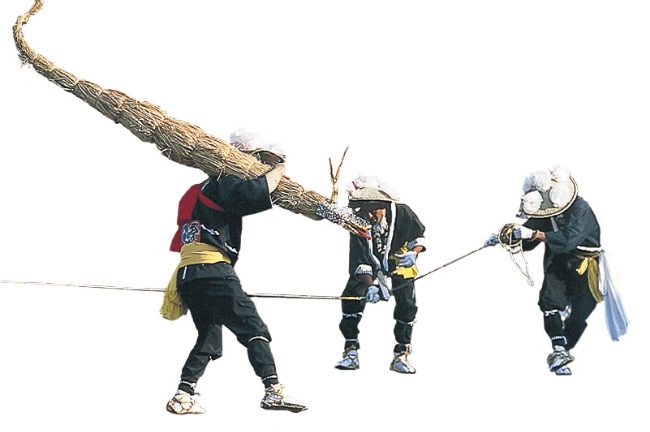

「虫送り」は、病害虫の駆除と豊作祈願を目的とした農耕行事で、全国各地でみられる。津軽地方では、かつてイナゴの大群によって西北地方の稲が全滅したことから始まったとされる。浪岡城主北畠氏の後裔・山崎氏の『永禄日記』寛永4年(1627)6月の記事に、『稲虫がおびただしく、散在で虫祭りが行われ、藩でも天海僧正に7日間の祈祷を行わせた』とある。木彫りの龍型の頭と稲わらで編んだ胴体でつくられる虫は、大きい物では10メートル程。昔の稲作は部落(集落)単位で行っており、部落入り口の高い木に虫を掲げ、村に悪疫が入らぬように祈願すると共に五穀豊穣を願ったという。

毎年6月に、五所川原市内や岩木川河川敷を会場に開催される「奥津軽虫と火まつり」では、農業と深い関わりのある地域の伝統を継承するために西北の町村が集まり、それぞれの土地に伝わる伝統芸能を披露する。

五所川原市の祭りで運行される「虫」の山車と、部落入口に掲げられる「虫」。

明治23年頃の“虫送り”の絵を模写したもの。(作者不詳)

弘前市相馬地区に約400年前から伝わる「沢田ろうそくまつり」は、ろうの流れ具合でその年の豊凶を占う伝統行事である。旧暦1月15日の夕暮れ、集落の人たちは高さ90メートルの岩山にある神明宮の「岩谷堂」に参詣し、岩肌のくぼみに次々にろうそくを立てて行く。雪の岩谷堂に無数のろうそくの炎がゆらめく様は、神秘的な光景である。

ろうそくまつりは、かつてこの地区に流れ着いた平家の落人の子孫が先祖の霊を弔うために始められたとも言われ、毎年旧暦の小正月に行われる。参拝者はろうそくを灯し、翌日のろうの垂れ具合で豊凶などを占う。

「オシラサマ」は、一対の人形を御神体とする民間信仰で、北海道、東北、北関東地方などに広く伝わっている。農の神、漁の神、養蚕の神ともいわれ、その起源は定かではないが、青森県立郷土館には享保16年(1731)のオシラサマが所蔵されている。御神体は桑の木や竹の棒でできており、これに「オセンダク」と呼ばれる端裂れを被せて祀る。弘前市にある久渡寺では、毎年5月15・16日に「オシラ講」が開催される。これは、明治20年頃から始まったもので、祭壇に祀って祈祷を受けるとオシラサマの位が上がるという伝承もあり、家や村で祀っているオシラサマを持って参拝客が集まる。

久渡寺本堂への長い石段。

各家から集まったオシラサマ。(久渡寺大祭にて・撮影:小山隆秀)

上記の参考文献・資料

『奥民図彙』青森県立図書館:編・発行/『改訂 津軽の祭りと行事』船水清:著(北方新社)/『津軽藩政時代の生活』黒滝十二郎:著(北方新社)/『菅江真澄遊覧記3』内田武志・宮本常一:編訳(平凡社)/『日本の祭り文化辞典』星野紘・芳賀日出男:監修(東京書籍)/『祭礼行事・青森県』高橋秀雄・成田敏:編(桜楓社)/『津軽の民俗』和歌森太郎:編(吉川弘文館)/『弘前藩』長谷川成一・著(吉川弘文館)

上記の取材協力

弘前市立博物館